VSR-10のGスペックですが、どこをいじったか忘れてしまいそうなので備忘録的に記録したいと思います。

少しずつ部品を集めていたらほとんどがカスタムパーツになってしまいました。

カスタム記録1となっていますが、ほとんど交換した後なので1回目にして終了の感がありますが綴りたいと思います。

VSR-10シリーズ各種の特徴や違い、選び方はこちらをご覧ください。

http://www.fps-ninja.com/vsr-10/

このページはトイガン(遊戯銃)の紹介ページです。銃刀法に抵触する改造の紹介は行っておりません。

カスタマイズをする場合は弾速計で初速を計測し、1J未満で管理してください。

使用する際にはゴーグルを着用し法令を遵守してください。

カスタム内容

アウターバレル:PDI ジュラルミン ブルバレルGタイプ

アウターバレル:PDI ジュラルミン ブルバレルベース

レシーバー:PDI ジュラルミン レシーバー

シリンダー:PDI RAVEN シリンダー(参考:VSR-10 カスタム シリンダー)

スプリングガイド:PDI RAVEN スプリングガイド(参考:VSR-10 カスタム スプリングガイド)

ピストン:PDI バキュームピストン

トリガー:PDI ニュートリガー2

ホップパッキン:PDI ダブルホールド チャンバー パッキン (VSR)

チャンバー :ノーマル

インナーバレル:ACE研究所 参式滑空銃身

東京マルイ G-spec用 純正コッキングハンドル

PDI バイポッドベース

PDI ペディングピラー

タスコジャパン ハイパーマウントリング(30mmチューブ用/高さ18mm/ベース幅20mm/厚さ15mm/型番 RG029)

MossyOak ライフルラップ “OBSESSION”

初速:G&G 0.2g バイオBB弾 94m/s後半から95m/s前半

主に使うBB弾:ギャロップ0.25g、ギャロップ0.28g

一度取り付けたけど、取り外したパーツ

PDI マガジンリリースボタン

PDI トリガーガード

自作 ピタCリング(気密アップ用のパーツ)

ノーブランド Mk4M3タイプ ライフルスコープ 3-10×50サイドフォーカスイルミレティクル

チャンバー

チャンバーブロックはノーマルです。

G-specってチャンバーブロックって黒いですが、プロスナってシルバーですよね。

あれって何か違いあるのかな?

以前、チャンバーには気密アップパーツで有名なピタリングを模した「ピタCリング」なるものをネットで見つけ、自作してみましたがどうも僕の組み付けが悪かったようで思うような性能が出せず除去してしまいました。

純正に比べ若干太いWホールドチャンバーパッキンと相性が悪かったのだと思います。

アルミ缶を使用して作るので安価に気密アップしたい方にはおすすめです。

ホップパッキンはダブルホールドチャンバーパッキンを使っています。(写真右側)

Wホールドチャンバーパッキンを使う場合はパッキンそのものが若干太いので気密という点はあまり気にしなくても良いのかもしれません。

近年ではVSR−10系のチャンバーパッキンのカスタムパーツが豊富になってきました。

近距離に使いやすいフラットな弾道なもの、遠距離の命中精度を重視したものなど用途に合わせて選んでみてはいかがでしょうか。

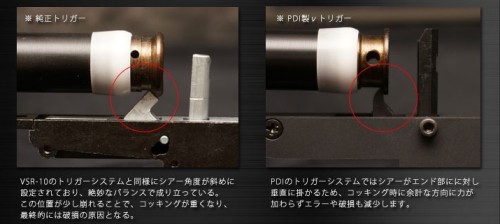

トリガー

トリガーはPDIのニュートリガー2を取り付けています。

ちなみにライラクスのゼロトリガーもつけたことがあります。

ゼロトリガーは慣れないとシアが落ちる位置がわかりづらいので、個人的にはニュートリガーの方がしっかりとしたトリガーフィールが好きです。

なるべくガク引きにならないよう、トリガープルはじんわりと引くようにしています。

ノーマルのシアは構造上、摩耗が進むとコッキングしてもピストンを後退した状態で保持できなくなってしまいます。

最悪、ちょっとしたショックで暴発をするようになります。これはVSR-10特有の故障です。

そうなると社外品に交換したくなりますが、ニュートリガーやゼロトリガーの導入は構造上ピストンも同時に交換しないといけません。

※シリンダー・ピストンの項目もご参照ください

コストを重視する場合はファーストシアとセカンドシアのみをスチールの強化シアに交換するだけでも良いと思います。

(強化シアに交換する場合は、ファーストシアとセカンドシア両方変えておきたいですね。トリガーボックスは滅多に開けませんし、どちらか片方だけ変えても金属の硬さの違いで純正部品の摩耗が進んでしまいます。)

ノーマルシアはコッキングしてもコック状態を維持できなかったり、暴発してしまう場合は危険ですので即交換が必要です。

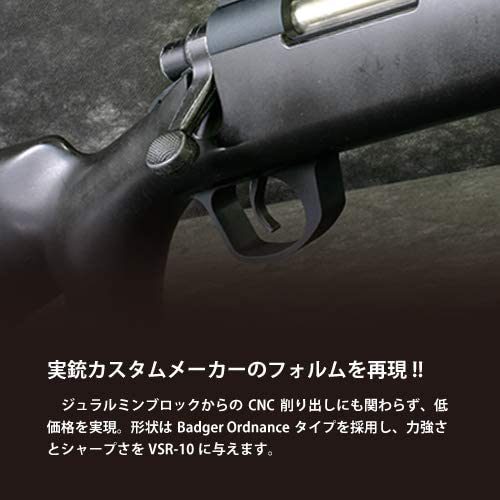

トリガーガード

当初、PDI製のトリガーガード type Bを取り付けていました。

Badger Ordnance社のトリガーガードを模したモデルで、純正の細いものに比べ幅広で力強さを感じるデザインです。

しかし、カッチリとした造りでライフルラップを貼った後はトリガーガードとストックの間がきつくなり始めたのでノーマルのトリガーガードに戻しました。

PDI製のマガジンリリースボタンも同様の理由から取り外しました。

トリガーガードを固定するネジは手持ちのネジが足りずホームセンターで購入したステンレスネジです。

シルバーの色で間が抜けていますがとりあえず固定できているのであまり気にしていません。

スコープ

スコープの倍率は高ければ高いほど良いという訳でありません。

サバゲーは弾の到達距離が50mほどと実銃に比べ近距離で、なおかつターゲットの動きの早いという点が挙げられます。

このため倍率が高過ぎるスコープに頼った索敵をすると簡単にターゲットを見失ってしまいます。

サバゲーで使用されるライフルスコープでは3倍〜9倍の可変倍率のスコープが一般的なようです。

また現在ではチューブ径(スコープの胴体の直径)は30mmが一般的になったと思います。

昔はチューブ径が1インチ(直径25.4mm)が主流だったようです。

30mmチューブのメリットは以下に詳しいです。

30ミリチューヴの場合、内径に余裕が有りますので800メートルくらいまで照準調整ができます、それが30ミリチューブのメリットです。

スコープは現在はシアストーン サムライ 1-4×24を載せています。

その様子は以下のページで紹介しています。

チープ・スコープ・トライアル

中心にドットが点灯するスコープです。

このスコープは使いやすく、とても気に入っていますが既に廃盤ですし、同等のスコープは安価で入手は難しいのが現状です。

東京マルイ製1.5-4×28モデルは生産終了

実はその後、マルイ製の旧型のイルミネーテッドスコープズーム(1.5-4×28)も入手しました。

凸砂向けで扱いやすい倍率でこちらもおすすめです。

ドットサイトもいいですが、僕はスコープで多少倍率を変えて覗きたいので低倍率のスコープが好きです。

レビューでは各所で1.5倍で歪むなどといったデメリットも指摘されていますが注視するのはスコープの中心部ですしそれほど使いづらいという感覚は持ったことがありません。

個人的に好きなスコープでいつも次世代M4に取り付けています。

ちなみに、マルイの旧型は既に廃盤になってしまいましたが、リーパーズ製アキュショット1-4×28やSNIPERブランドから販売されているものと同じようですのでそちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。(画像参照)

Leapers Accushot 1-4×28 CQB(30mmチューブ)

現行の近いクラスはこちら

ちなみに現在では東京マルイNewイルミネーテッドショートズームスコープ3-9×32としてリニューアルされています。

こちらはスペックを見る限り単純に東京マルイプロスコープズームの上位モデルと考えてよさそうです。

少々価格が高くなりますがクイックデタッチャブルタイプのマウントリングが付属していますので別に用意する必要がありません。

少々価格が高くなりますがクイックデタッチャブルタイプのマウントリングが付属していますので別に用意する必要がありません。

旧型(1.5-4×28)は東京マルイらしくない製品だと思っていましたが、案の定かなり息の短い製品となってしまいました。

その他、ロングセラーになっているANS Optical製の可変倍率スコープはこちらです。

安くてお得なオススメのライフルスコープ ANS Optical 3-9 x 40mm Pro

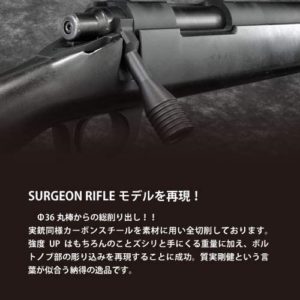

コッキングハンドル

コッキングハンドルはいろいろ試しました。

VSR-10のプロスナイパー/リアルショック系の純正ハンドルはスコープがローマウントだとかなりコッキングしにくいです。

カスタムパーツで最初に試したのはPDI ジュラルミン サージョンハンドルです。

ジュラルミンで軽量ですがハンドルが太く、大きめで無骨なフォルムのため握りづらい印象を持ちました。(ジュラルミン製のものは現在は廃盤のようです。)

しばらく使っているとシリンダーと噛みあう部分の摩耗が気になりましたので変えるならば鋼鉄製のハンドルの方に目がいきます。

試していませんが形状が全く同じで素材が異なる「PDI VSR-10 鋼鉄サージョンハンドル」はしっかりとした造りは魅力的ですが価格がネックです。

次に試したのはライラクス PSS10 ボルトハンドルです。

ライラクスPSS10ボルトハンドルはローレット加工が施されとにかくグリップしやすく持ちやすい大きさですがスチール製ということもありずっしりとした重さを感じます。ハンドルは先端からネジ止めされています。

その他にスコープのローマウントと相性が良いハンドルはG-spec純正ハンドルへの交換もおすすめです。

東京マルイの純正ボルトハンドルは亜鉛製のため、夏にサバゲーに持って行ってからしばらく放置していたところ白っぽく酸化していました。

現在はガビガビにならないようにオイルを塗布してありますが、傷んできたらカスタムパーツへの交換もご検討ください。

シリンダー・ピストン

定番のRAVENのセットです。

どのように効果があるのかあまり良く解っていないまま使っています。

ライラクスのPSS10テフロンシリンダーは内側も外側も滑りが良いと思います。

純正レシーバーは内側に白い樹脂製のリングがあるので抵抗が少ないのですが、ジュラルミンレシーバーはレシーバー全体と擦れるのでテフロンシリンダーは相性が良くない印象があり、繰り返し使うと表面のコートが剥げてきます。

ヤフオクで手に入れた丈夫なステンレス製シリンダーも予備で持っています。丈夫が売りなようですが強いスプリングは使う機会もなく、交換をしても純正のような見た目ですので、現在はRAVENに落ち着いています。

シリンダーのセットはピストンが付属しますが、ニュートリガー用と純正トリガー用の2種類がありますので選択時は注意が必要です。

こちらのピストンはデルリン製のA.I.HEAD

PDI VSR-10 / RAVENシリンダーフルセット (νトリガー用)

(現在は廃盤のようです)

ピストンは重いほうが初速が安定し命中精度向上に貢献するなど選び方は様々ですがとりあえずポン付けしています。

PDIのシリンダーフルセットはスプリングが含まれていませんので別途必要です。

スプリングは純正の細径は流用できません。

シリンダーをフルセットで買った場合は太径スプリングと初速微調整用のスラストリングは同時に買っておくと調整が楽です。

νトリガーを入れていたため、シリンダー周りもPDIで合わせました。

個人的にテフロンシリンダーは長く使うと削れてしまうということもPDIにした理由です。安定性が上がるといいなという願いからシリンダーヘッドはシンプルなものが好みです。

現在は海外製も含めて種類も豊富なのでいろいろ比較するのも楽しいですね。

レシーバー

VSR-10を中古で買ったとき、バレルの付け根のネジが傷んでいることがありました。

VSR-10はレシーバーとバレルがネジで固定されていますが、さらに上下からM3のネジで固定されています。

純正では素材の弱さもあり締めすぎや誤った角度から締めることでこの部分がダメになりやすい点は改善していただきたいところです。

タップを立てる(=ネジ径を拡大する)やリコイルする(同じ径でメスネジを修復する)のような方法がとれれば直して使い続けることも可能です。

ココがダメなってしまうとネジが固定されずバレル全体(チャンバーを含む)のガタツキにつながります。

現在、レシーバーはPDI製のジュラルミンレシーバーに変えましたが、ジュラルミンの強度からメスネジが痛むということはまず無さそうです。

ジュラルミンレシーバーはアウターバレルを交換するよりもおすすめしたいパーツです。

PDI 東京マルイ VSR-10 / ジュラルミン製CNC全切削レシーバー

(ボアアップシリンダーを搭載する場合はボアアップ用レシーバーが必要です)

アウターバレル

また中古で購入したVSR-10の話に戻りますが、バレルの基部にダメージがあったことからアウターバレルを交換した経緯があります。

この原因はレシーバーの部分で紹介した2本のネジ(マウントベースの一番前側のネジとレシーバー下の前側にあるネジ)を外さずにバレルを力任せに回転させる誤った分解方法であると推測しています。

ここまで傷んでいるとさすがに交換したくなるものです。

アウターバレルにはPDI製のブルバレルGタイプを使用しています。

このバレルの特徴はインナーバレル長はG-specのサイレンサー無しと同じ社外アウターバレルという点です。

軽量なジュラルミン製とはいえ厚さ6mmと純正の4倍も肉厚に作られているため非常に重く、このパーツだけでフロントヘビーになります。

実際に使ってみると使用者の筋力もあるかもしれませんが、プロスナやGスペックのノーマルの重量バランスや全体の重さは使いやすいと思います。

アウターバレルは剛性アップなどの目的があれば交換しても良いと思います。

とくに気にしない場合はノーマルのままでも良いと思っています。

個人的には肉薄で軽量な1ピース構造のライトアウターバレルでG-specサイズのブルバレルをラインナップ化していただきたいです。

ちなみに、PDI製品の販売サイトX-fireのラインナップには含まれていますが、フロントブルバレルGだけしばらく製造していないのか、いつも売り切れの状態です。

ちなみに、PDI製品の販売サイトX-fireのラインナップには含まれていますが、フロントブルバレルGだけしばらく製造していないのか、いつも売り切れの状態です。

PDI VSR-10 / ジュラルミンCNC全切削 ブルバレルベース

取り付けにはフロントブルバレルとレシーバーをつなぐ部品として「ブルバレルベース」という部品が必要になります。

ブルバレルベースはチャンバーを設置する都合上、純正と同じ内径です。

機能面での効果はジュラルミン使用による軽量化程度かと思います。

最近はプロスナ純正のようなテーパーがかかったアウターバレルも気になっています。

軽量ならもっと良いのですが。

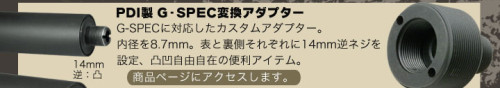

サイレンサー

純正のサイレンサーを使用せず変換アダプターを使っています。

一般的に電動ガンで使用されている14mm逆ネジのサイレンサーが取付可能になります。

僕はサイレンサーの径をアウターバレルに合わせるために変換アダプターを使用していますが、他の銃に使用しているサイレンサーを使いまわしたいときやフルオートトレーサーを取り付けたい時にもおすすめかもしれません。

サイレンサーはKM企画製のほぼ同径(30mm)で全長15cmのサイレンサーを取り付けています。

G-spec純正のサイレンサーは約18cmほどですので、若干短くなります。

中は一般的なスポンジのものです。消音効果はノーマルサイレンサーと同じ程度だと思います。

これで取り回しが良くなったとは思いませんが、サイレンサーが付いているのにブルバレルのようなシルエットが気に入っています。

左はノーマルG-specサイレンサー無し、右はブルバレル同径サイレンサーG-spec

ちなみに、サイレサーのキャップは以前サバゲーでぶつけてしまいズレるということがありました。

このせいで発射した弾が出口でぶつかり発射されませんでした。

サイレンサーの筒側のネジの溝が浅く、キャップが部分的にずれてしまい銃口で弾がぶつかり発射できなくなってしまいました。

ねじロックのような接着剤をつけようと思っています。

インナーバレル

インナーバレルはACE研究所の参式滑空銃身です。

このインナーバレルの特徴はホップ窓の下側にシルバー色の金属製チップが有ることです。

ホップ窓が若干広いようです。

この部品のおかげでBB弾が通常よりも上に押し上げられます。

これにより純正チャンバーで押しゴムなどを追加していない状態でもホップのかかりが良くなっているのだと思います。

初速が94m/s後半から95m/s前半(G&G 0.2g バイオBB弾)ということもあり、レーザーレンジファインダーで距離を確認しているだけでも45m先の直径約30cmのターゲットには安定して当てられます。

50mは届くのか、どれくらいの精度で当てられるのかはまだ未確認です。

使わずに評価をする人もいらっしゃるようですが、ホップのかかりが弱いVSR-10にはマッチしているようでいまのところ満足しているインナーバレルです。

フィールドの試射レンジで撃っていてよくあそこまで届きますねと声をかけられたこともあります。

BB弾

BB弾はバイオBB弾で精度の良くコスパが良いと評判のギャロップ0.25g、ギャロップ0.28gを使っています。

フィールドによってはBB弾の重量制限がある場合もありますし、インドアのような近距離で使う場合は当たったら痛いと思い、G&G製バイオBB弾0.2gも用意しています。G&Gバイオが使い終わったらギャロップの0.2gも試してみたいと思っています。

どちらも1袋に大量に入っていますので、一度買えばボルトアクションならばそうそう買い足す必要がありません。

僕は同じ弾を電動ガンにも使用していま。

ストック

MossyOak Graphicsのライフルラップを貼りました。

塗装や4Dプリントと違い、剥がすことができるのが大きな利点です。

リアルツリー系の迷彩にしてしまうとそんなに上手くないのにガチ感が出てしまうのでちょっと恥ずかしい感じもあります。

左:OBSESSION、右:BREAK UP INFINITY

ライフルラップの取り付け例

手軽さはありますが、太陽光の下ではやや白っぽく見えるのが気になるところですね。

その他

バイポッドをつけたスナイパーライフルに憧れて、ハリス製の実物バイポッド(首振りのないショートタイプ)も購入しましたが、フロントブルバレルと合わせるとさらにフロントヘビーとなり相性が良くありません。

こちらはもう一丁のVSR-10(プロスナ)に搭載しています。

バイポッドはサバゲーではほとんど使ったことがありませんが、取り付けるだけでスナイパー気分が高まりますよね。

ハリスタイプのバイポッドは昔は高かったですが、近年は安価なものも出回るようになりました。銃の重量を気にせず安定した射撃をしたいときにはオススメです。

ボルトアクションライフルは撃てる弾数は少なく電動ガンに比べてヒットをたくさんとれる訳ではありませんので雰囲気を楽しむのも大事だと思ってます。

今後も変更点があったら更新していきたいと思います。

カスタム意欲をそそられるVSR-ONEについてもレビューしています。ぜひご覧ください。

コメント