ナイロンファイバー(ポリアミド)は市販の染料で染色が可能です。

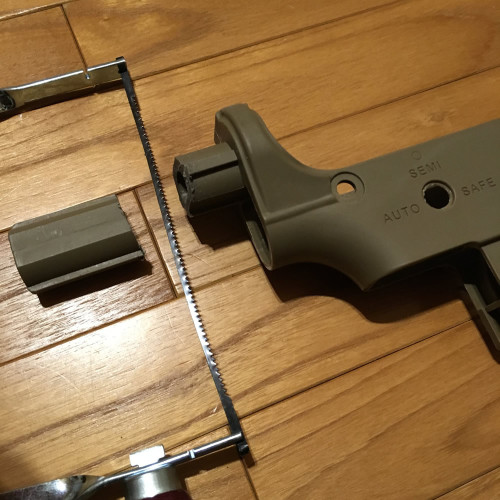

M4のアッパーレシーバーとロアレシーバーで黒いものが欲しかったのですが入手できませんでした。

今回はデザートカラーのものを用意し染めてみました。

衣類の染色は数回やったことがありますが、樹脂の染色は今回が初めてです。

経験を踏まえてこれから初めて染める方でも失敗しない染色の方法を紹介したいと思います。

ナイロン(ポリアミド)フレーム

ナイロンフレームはエアガンではSTAR、CYMA、ARES、AMOEBA、S&T、G&Gといった一部のメーカーで採用されている素材です。

金属製フレームと区別するため、軽量な樹脂製電動ガンはスポーツラインと呼んで販売されていることもあります。

※「スポーツライン」は樹脂製電動ガンを区別する呼称ですのでメーカーによってはABS樹脂を使用していることがあります。使用素材を確認して下さい。

※東京マルイのスタンダード電動ガンM4のフレームはABS樹脂で染色や加熱には向きません。

G&G アーマメント CM16シリーズのナイロンファイバーフレーム

今回はこのほかにS&T製のスポーツラインM4系のナイロンファイバーのバッファーチューブ(デザートカラー)も染色します。

S&TのデザートカラーはG&Gに比べ若干色が暗い

ポリアミドの性質

ポリアミドには成分の違いによって複数の種類があるそうです。

G&G製M4フレームがどの素材を使用しているかは解りませんので、一般的に使用されていると言われるナイロン6をベースに考えてみることにします。

説明はウィキさんにお願いして…

ナイロン6はカプロラクタムを開環重縮合したポリアミドで略号はPA6である。融点225℃、ガラス遷移点48℃、比重1.14である。

ウィキペディア ポリアミドより引用

ナイロン6が比重1.14g/cm3ということはアルミ(比重:2.54から2.84g/cm3)と同じ体積ならば、アルミの約42%の重さと言えます。

種類にもよりますが、ABS(比重:1.01から1.04g/cm3)ですので、ポリアミドはABSよりわずかに重い。

強度に関しては細かい数値的な事は解りませんが、ABSよりは丈夫に感じます。

サバゲーで使う分にはポリアミドのフレームは軽くて必要十分な強度があると考えます。

下地作り

まずパーツ類を全て除去します。

その後、イソプロピルアルコールで刻印を除去しました。

この刻印除去の方法はまた後日紹介したいと思います。

追記:プリントの剥離方法を投稿しました

サンドペーパーをかけた箇所は白っぽくなる

プリントを除去してもプリントの跡は残ってしまいました。

サンドペーパーでプリント跡を慣らしましたが、表面が白っぽくなっています。

サンドペーパーをかけた箇所の質感が異なる

表面の質感を均一にするならば、サンドブラストを使うのが良いと思います。

しかし、導入コストや依頼する場合のコストを考えるとこの部品1個で行うのは現実的ではありません。

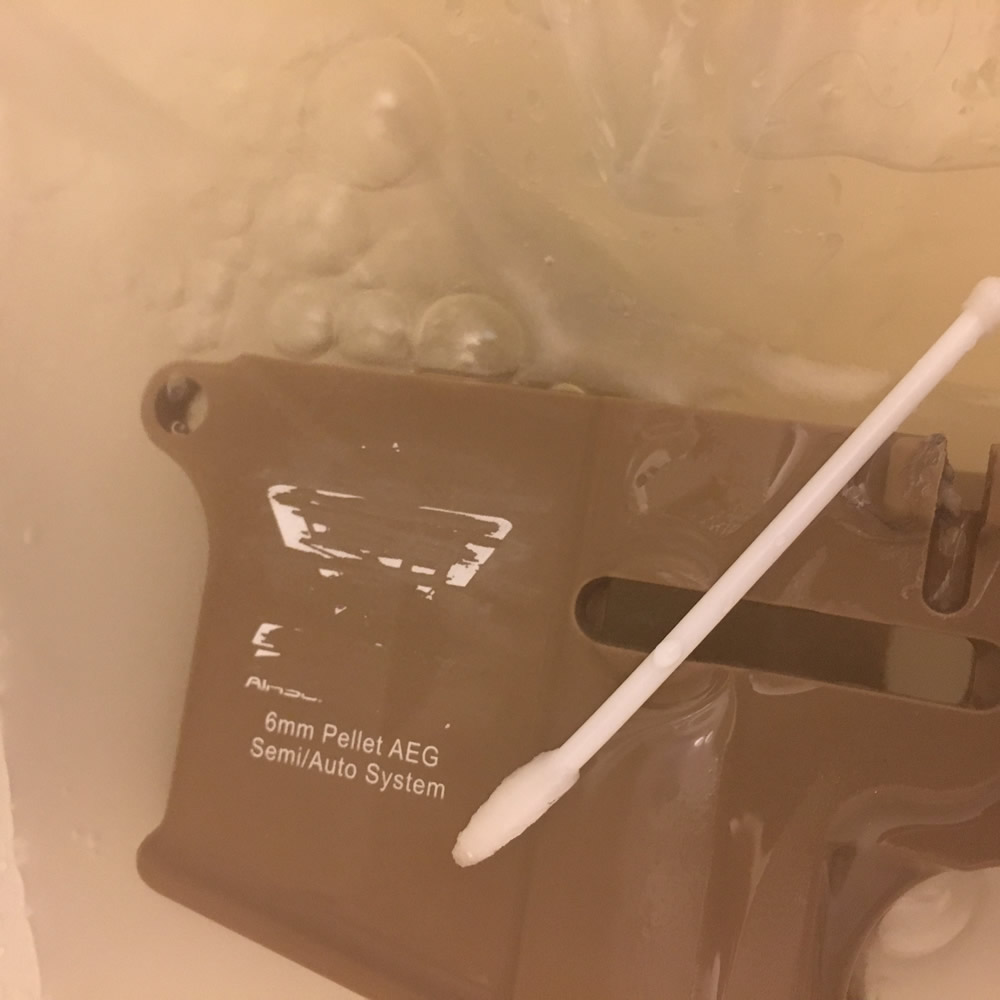

染色の前に中性洗剤で洗浄し脱脂を行います。

染色の流れ

- 対象物の不要な部品の除去・下地作り

- 対象物の洗浄(脱脂)

- 染料と水を鍋で加熱

- 加熱しながら染める

- 洗浄および乾燥

染色に使う道具

染料のダイロンは独特なニオイと皮膚や樹脂についたらなかなか落ちませんので鍋や箸などは不要なものを使いましょう。

- ダイロンマルチ エボニーブラック

当初1袋だけを使用しましたが、最終的に2リットル程度の水で2袋を使用しました。

今回はデザートカラーを黒に染めましたが、素材の色が影響するため明るい色の染料は想像通りの色にするのが難しいと思います。

- 水(材料が浸かる量、少ないほど色が濃くなる)

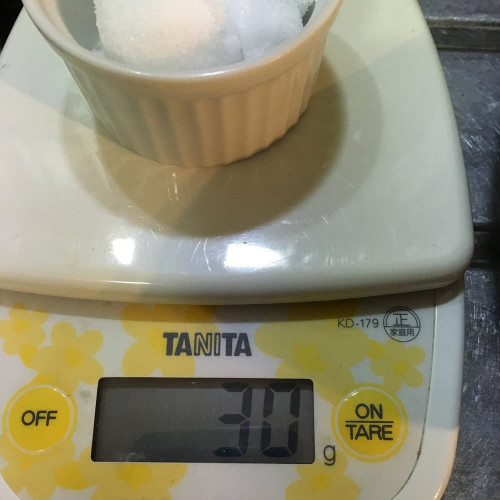

今回は何度かに分けて2リットルほどを計量カップで計って入れました。 - 塩(ダイロン1袋あたり30g)

必要に応じて使って下さい - 鍋(ステンレスか土鍋)

パーツがしっかりと浸かる大きさのもの。洗っても多少染料が残るため不要なものを。 - さいばし(パーツをつかむもの)

トングなどでもよいと思います。 - 温度計

温度管理がかなり重要なため頻繁に使います。

鍋に沈まない大きさのものか、最近は非接触のものが安く買えるのでそれでも良いと思います。

染色前に読んでおきたいページ

参考にしたページは以下のとおりです

- プラスチック類の染色

ダイロンブログによるダイロンマルチを使用した染色の様子。様々な樹脂の染まり具合が紹介されています。 - ダイロン ラジコン日和

ピンク色のパーツを黒色に染色しています。温度に関しても言及されており参考になります。 - M4 ショートのパーツを染めてみる

デザートカラーのパーツをダイロンとお酢を使用して黒染めしており参考になります。

鍋はステンレスか土鍋

アルミの鍋は絶対に使ってはいけません。

使用するダイロンマルチの性質としてアルミの部品と一緒に染めたりすると染まらなくなるとのことです。

このため、ステンレス鍋か土鍋を使う必要があります。

リサイクルショップで290円で購入したステンレス鍋は取っ手が片方無い

直径26cmの鍋ではロアレシーバーが浮いてしまう

糸鋸でロアレシーバーの後端をカットしました。

もともとこの箇所をカットして使う予定のため、鍋の大きさが多少小さくても許容範囲でした。

染料に浸かりやすいように不要な部分をカットする

広い鍋ならば同時に染めることができます

濃く染めるという点では鍋の大きさは使用する水の量とも関係してきますのでパーツが入る小さめのものが理想です。

カットしない場合は直径30cm程の鍋が必要になります。

鍋は20cm以上という大きさはなかなか見つけられず、さらにステンレスと限定するとなかなか見つかりませんでした。

鍋はリポバッテリーのケースとしても

使用済の染料は再利用ができますので保管します。

牛乳パックを漏斗代わりにしてペットボトルに入れました。

使った染料は再利用可能

土鍋でリポバッテリーを保管するという方法があると聞いたことがあるので代わりに今回のステンレス鍋を流用しています。

万一発火してもフタがあるため火が燃え移りにくいと考えています。

リポバッテリーの保管

リポバッテリーの保管としては最善の方法とは言えませんが、セーフティバッグに入れているだけよりは良いと思っています。

染料の準備

最初はダイロン1袋、水500cc、塩30gを入れました

これでは水の量が少なすぎるようです

その後、水を継ぎ足しパーツが浸かる高さまで入れました。

温度管理は重要

なるべく温度が高い方が染まりやすいのですが、高温になると変形するおそれがあります。

部品にもよると思いますが、80度ほどでは変形してしまうようですので、高くても65度までと決めました。

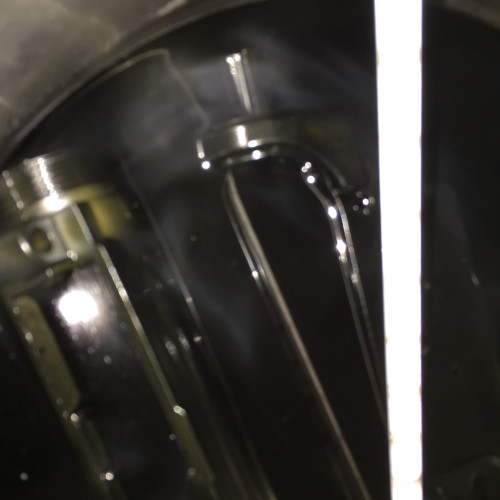

一度温度が高くなってきたら火を止めて数分放置、下がってきたらまた点火を繰り返しました。

火は弱火

弱火でも水の量によっては温度が高くなりやすいです。

また鍋底の温度が一番高いはずですので頻繁にパーツを動かしたりひっくり返したりしました。

温度計は必須です。

最高で65度とし、火を止めて温度が下がるまで待ちました

70度に到達することがありましたが、そのときはパーツを取り出しました。

色があまりついていないためしばらく煮ます。

まだ染まりきっていない様子

表側を30分

裏側を20分

それでも色が薄い気がしたので表裏それぞれもう20分

程よい色になってきたので鍋から出します

かなり長い時間を煮たので黒く充分染まっているように見えます。

これを取り出し水ですすいでみました。

1回目の染色で失敗

しかし、フラッシュを使って撮影すると染まっていない箇所が強調されます

写真を見る限り、パーツの中でも形状が複雑な部分は染まりにくいようです。

一度台所用の中性洗剤で洗浄し乾かしたのがこちら

遠目で見ると染まっているように見えます

ただ良く見るとうっすらと黄色っぽい部分が見えます。

近くでフラッシュ撮影すると薄いところが強調されます

またもともとあった擦れた跡はそのままのようです。

温度は充分に管理していましたので染料が薄いのが原因だと思いました。

ダイロンをもう1袋購入後、染色を再開しました。

2度目の染色

染まりが悪かったため、1回目の染料にさらにダイロンマルチを1袋、塩を30g投入し染め直します。

前回よりも黒く見えます。

鍋から出したばかりのパーツ

水ですすいで不要な染料を流したら中性洗剤で洗います

台所用の中性洗剤で洗浄し、乾燥させます

仕上がり

今回はうまく染まりました。

上手く染まりました

プリント跡のサンドペーパーをかけた箇所

バッファーチューブ

湯口の染まり具合

樹脂を注入する「湯口」の染まり具合は他の箇所と異なります。

M4のロアレシーバーの場合は目立たない位置に湯口があることから気にするほどのことではありません。

カットした部分の染まり具合

バッファーチューブの湯口

前回染まりにくかった場所

アッパーレシーバーのバレル側などは前回はかなり染まらなかったのですが、今回はフラッシュ撮影で多少黄色いようにも見えますが、肉眼では充分な黒さです。

この程度で充分だと思います。

2回目にして成功しました。

さらに社外ストックを取り付けるためにフレーム後端をカットしました。

あまりにも切り方が下手でカットを失敗してしまいました。

布を染めたようにグラデーションになっているかと思ったら、断面からどこまで染まっているかが解りました。

カットに失敗(後日この部分を修正します)

樹脂の密度によるものだと思いますが、染まっているのは厚み1mmに満たないほど薄い表面の層だけでした。

使用中に傷が出来た場合はその箇所だけ黒い部分が剥げて茶色が出ることになります。

表面の質感から塗装よりは引っかき傷に強いようです。

うまく染まらなかったら塩を入れてみては

染まりやすくするために塩を使いました。

塩はダイロン1袋につき30gほど使用しています。

これは使っている人、使っていない人がいます。

どれくらいの差があるか解りません。

充分な量のダイロンを使用しているのに上手く染まらない場合は塩を入れてみてはいかがでしょうか。

塩を30g使用

カラーストップは使わなかった

今回、樹脂を染色するにあたって調べた各サイトではカラーストップを使用している例は見つけられませんでした。

念のためカラーストップの用意した上で染色を行いましたが、樹脂にどのような作用があるか解らないということ、

布と違って樹脂は密度が濃いため色が抜け出にくいのではないかと考えて使用をしませんでした。

まとめ

注意する点は以下の点

- 鍋の大きさと素材

- ダイロンと水の量

- パーツの脱脂

- 温度管理

これだけ守れば失敗せずに染めることができます。

コメント